Сегодня в нашем «накопительном» меню два деликатеса, два по-своему уникальных продукта. Во-первых, это долгожданная Seagate Barracuda 7200.8 — объемом 400 Гбайт, впервые в индустрии использующая пластины емкостью 133 Гбайт! А во-вторых, — это 200-гигабайтный диск Seagate Barracuda 7200.7 Plus, формально принадлежащий к давно воцарившейся на рынке серии Barracuda 7200.7, но по сути ставший отдельным продуктом, впервые в отрасли настольных накопителей взявший (в свое время) планку новой плотности записи в 100 Гбайт на пластину и этим заметно отличающийся по производительности от своих «соплеменников» из той же серии, использующих 80-гигабайтные пластины и, соответственно, меньшую скорость чтения/записи пластин.

Напомню, что Seagate объявила свои 200-гигабайтные диски Barracuda 7200.7 осенью 2003 года, но реально появились на рынке эти модели значительно позднее — в конце весны 2004 года (чуть раньше — UltraATA и чуть позже — Serial ATA). И по сию пору 200-гигабайтники Seagate Barracuda занимают в прайс-листах отечественных продавцов очень достойные позиции, поскольку большинству пользователей персональных компьютеров дискового объема 200 Гбайт с запасом хватает для своих нужд, а более емкие и заметно более дорогие накопители — пока скорее роскошь, чем насущная необходимость (за исключением особых случаев и профессиональной деятельности). Поэтому 200-гигабайтники Seagate на быстрых и современных 100-гигабайтных пластинах (которые в массовом масштабе освоили пока лишь Seagate да Maxtor) по цене лишь немногим более 100 долларов являются сейчас очень сбалансированным выбором.

Ну а новая великолепная серия Seagate Barracuda 7200.8, впервые в индустрии перешедшая на использование 133-гигабайтных пластин (и в этом конкурентов ей на горизонте пока нет!) призвана не заменить, а скорее дополнить модельный ряд активно продающихся сейчас дисков Seagate Barracuda 7200.7 — новая серия привнести на рынок модели только большой емкости (400, 300 и 250 Гбайт; ну и 200 Гбайт в SATA/NCQ -варианте), тогда как «потребительские» емкости 200, 160, 120 Гбайт и менее по-прежнему будут покрываться серией Barracuda 7200.7 (Plus). В этом обзоре мы сравним между собой три последних поколения настольных жестких дисков Seagate в лице их старших представителей с интерфейсом UltraATA и буфером 8 Мбайт — дисков максимальной емкости 400, 200 и 160 Гбайт на пластинах 133, 100 и 80 Гбайт соответственно. И посмотрим, какое положение все эти диски занимают среди конкурентов.

Характеристики дисков Seagate

Напомню, что 400-гигабайтники (и тем более — 300- и 250-гигабайтники) Seagate Barracuda 7200.8 отнюдь не стали первыми дисками такого объема на рынке настольных ATA-винчестеров. 250-гигабайтные модели уже с конца 2003 года присутствуют в предложениях Hitachi, Maxtor и Western Digital, чуть позже появились 300-гигабайтные модели от Maxtor, а в начале осени 2004 года на рынок вышли и великолепные Hitachi Deskstar 7K400, на некоторое время установившие недосягаемую для конкурентов планку емкости ATA-накопителя. Впрочем, Hitachi добилась этого «малыми силами» — совместив обкатанные временем пластины 80 Гбайт с успешно опробованной IBM несколько поколений назад конструкцией 5-пластинных (10-головочных) ATA-накопителей. Так что 400-гигабайтные модели Seagate Barracuda 7200.8 хотя и повторили (с некоторым опозданием) рекорд Hitachi, но сделали это более изящно и инновационно — воспользовавшись почти вдвое (!) более емкими пластинами и применив, наконец, трехпластинную конструкцию (впервые для себя в XXI веке — до этого Seagate в течение многих поколений ATA-дисков не удавалось выпускать более чем двухпластинные модели, ссылаясь при этом на определенные технические сложности). Так что Seagate в новом поколении своих ATA-барракуд «убила в себе» сразу двух «драконов», за что ей наш респект.

400-гигабайтные UltraATA-модели Seagate Barracuda 7200.8 появились на американском и японском рынках в самом конце осени 2004 года и во время рождественских распродаж даже разлетались по цене чуть более 200 долларов (с учетом всяких там рибэйтов), о чем наши зарубежные читатели радостно сообщали еще до Нового года. Однако эти диски упорно не хотели появляться в Москве и лишь в конце января добрались таки до отечественных прилавков, кусая при этом покупателя своей ценой под 400 долларов. Впрочем, рыночного закона о «снятии сливок» еще никто не отменял, тем более что производитель снабжает эти настольные диски (как, впрочем, с недавних пор — и все остальные свои внутренние диски) беспрецедентной пятилетней гарантией (больше, чем у аналогичных продуктов конкурентов не enterprise-сегмента) и позиционирует их не просто как «high-capacity, high-speed» настольные ATA-накопители для ПК, но и как решения для «advanced storage applications», включая «wide range of personal storage, entry-level server and fixed-content storage».

Основные паспортные характеристики интересующих нас в этом обзоре жестких дисков Seagate представлены в таблице 1.

| UltraATA-диски Seagate форм-фактора 3,5″ со скоростью вращения 7200 об./мин. | ||||

|---|---|---|---|---|

| Серия | Barracuda 7200.8 | Barracuda 7200.7 Plus | Barracuda 7200.7 | Barracuda ATA V |

| Модели | ST3400832A ST3300831A ST3250823A | ST3200822A ST3160023A ST3120026A | ST3160021A ST3120022A ST380011A ST340014A | ST3120024A* ST3120023A ST3120029A ST380023A ST380015A ST360015A ST360210A ST340017A |

| Емкость магнитных пластин, Гбайт | 133 | 100, 80 | 80 | 60 |

| Емкость моделей, Гбайт | 400 300 250 | 200 160 120 | 160 120 80 40 | 120 80 60 40 |

| Число головок/пластин | 6/3 и менее | 4/2, 4/2, 3/2 | 4/2 и менее | 4/2 и менее |

| Скорость вращения шпинделя, об./мин. | 7200 | |||

| Размер буфера данных, Мбайт | 8 | 8 | 2 | 8* или 2 |

| Интерфейс | UltraATA/100 | |||

| Макс. скорость чтения/записи данных на пластину, Мбайт/с | 69 | 65 58 58 | 58 | 44 |

| Среднее время поиска при чтении, мс | 8,0 | 8,5 | 8,5 | <9,4 |

| Гарантированное количество старт-стоп циклов | >50 000 | >50 000 | >50 000 | >50 000 |

| Акустически шум вращения, дБА | 28 | 25 | 25 | 25 |

| Акустически шум поиска (quiet mode), дБА | 37 (32) | 34 (28) | 34 (28) | 33 (28) |

| Ударостойкость в работе (2 мс), G | 63 | 63 | 63 | 63 |

| Ударостойкость при хранении (2 мс), G | 300 | 350 | 350 | 350 |

| Температура, С, вкл.(выкл.) | +0…60 (-40…+70) | |||

| Потребление, ватт, не более, при: поиске (seek) в покое (idle) и сне (standby) | 12,4 7,2 0,8 | 12,5 7,5 0,7 | 12,5 7,5 0,7 | 13 9,5 0,7 |

| Вес, грамм, не более | 635 | 634 | 635, 544 | 635 |

* — Barracuda ATA V Plus.

Итак, помимо собственно возросшей емкости и плотности записи новые диски Barracuda 7200.8 выгодно отличаются от своих предшественников увеличившейся скоростью линейного чтения/записи и заметно уменьшившимся временем поиска (об этом ниже). С другой стороны, следствием увеличения количества пластин стали немного возросший шум и слегка ухудшившаяся ударостойкость при хранении. Зато энергопотребление новых дисков стало даже чуточку лучше, чем у предшественников — впрочем, если судить не по спецификациям на сайте производителя, а по цифрам, указанным на крышках самих дисков (см. фото ниже), то ситуация получается не столь однозначная! :)

Буфер диска в Seagate решили пока не увеличивать и оставить на уровне 8 Мбайт, хотя буфер 16 Мбайт (как у Maxtor MaXLine III и DiamondMax 10) тоже рассматривается компанией для некоторых специфических применений своих SATA-дисков (вроде тех же near-line storage). И в «агитке» Seagate по поводу выхода 7200.8 даже говорится, что 16-мегабайтный буфер может использоваться в этих дисках опционально, хотя на момент написания статьи в спецификациях на Barracuda 7200.8 был указан лишь буфер 8 Мбайт. Так что есть надежда, что в будущем компания таки «пририсует» большие буфера новой Барракуде. :)

Что же касается указанного в спецификациях среднего времени поиска, тут у Seagate есть свои «тараканы»: заявляемое значение в 8 мс по сути — то есть для конечного пользователя — является величиной чисто умозрительной, а на деле ему (пользователю) придется столкнуться с заметно более высокими значениями — порядка 10-11 мс. Дело в том, что диски этой серии (по крайней мере, те из серийных экземпляров, что побывали у меня на испытаниях) не позволяют конечному пользователю самостоятельно управлять скоростью и акустикой поиска через регистр Acoustics Management (как было и в дисках серии Barracuda 7200.7). При этом и UltraATA, и SerialATA-модели новых дисков установлены производителем в режим «тихого медленного» поиска (на самом деле, поиск при этом не такой уж «медленный» и «тихий») — со средним временем доступа порядка 15 мс — и изменить это неспециалисту не представляется возможным. Менеджеры Seagate при этом утверждают, что давать пользователю возможность самому распоряжаться акустикой своего диска (как было, например, в дисках Barracuda ATA V и как есть сейчас у настольных накопителей Hitachi, Maxtor и Samsung) нет необходимости, поскольку диски Seagate и без этого работают очень быстро и тихо. Что ж, нам, конечно, жаль, что Seagate упразднила эту полезную фичу (тем более, что, по словам тех же менеджеров, эта функция не стоила бы Сигейту ни цента), но придется, видимо, смириться. Что же касается выбора (предустановки) режима поиска Barracuda 7200.8 на заводе, то он, на мой взгляд, сделан правильно — еще когда я тестировал диски Seagate Barracuda ATA V в двух режимах поиска, то обратил внимание, что практически никакого заметного ухудшения производительности этих дисков в большинстве пользовательских приложений (за исключением, разве что, имитации серверной работы) перевод их в режим тихого поиска (со средним временем доступа 15-16 мс) не дает. И для своих личных применений всегда использовал пятые барракуды именно в тихом режиме. Да и сравнения дисков Hitachi и Maxtor в разных режимах поиска (а там разница по времени доступа еще больше!) подтверждает несущественность влияния ухудшения среднего времени поиска в 3-4 мс на производительность этих же дисков в большинстве типичных настольных и консьюмерских приложений.

В заключение этого параграфа осталось лишь заметить, что все SATA-модели новой серии (а не выборочно, как у Barracuda 7200.7) имеют Native SATA интерфейс с поддержкой Native Command Queuing (NCQ), полезной, по утверждению производителя, для повышения производительонсти в «high-performing, low-cost servers and hot-rod gaming systems». А вообще, диски данной серии предназначены, по мнению Seagate, для (я специально оставил это без перевода, чтобы «насладиться» формулировками оригинала):

• Mainstream and high-performance PCs

• Small workgroup servers in businesses, education and government

• Video, digital photo and e-mail storage on PC-based home media servers

• Storage of fixed-content information that is actively referenced but changed infrequently (medical records, active data archives, financial statements, videos, digital photos)

• PCs optimized for gaming.

По-моему, исчерпывающе. :)

Участники испытаний

В настоящем сравнении принимают участие пока только UltraATA-модели дисков, чтобы «в чистом виде» сравнить между собой исходные данных, заложенные в этих накопителях (забегая вперед, скажу, что SATA-модели этих же дисков без задействования NCQ работают в приложениях практически с той же скоростью, что и их PATA-аналоги). Да и диски с параллельным интерфейсом на просторах нашей страны по-прежнему более популярны, чем SATA-шные, поэтому начать имеет смысл именно с них. Мы сравним три последних поколения настольных винчестеров Seagate в лице их старших представителей с буфером 8 Мбайт — дисков максимальной емкости 400, 200 и 160 Гбайт на пластинах 133, 100 и 80 Гбайт соответственно. И посмотрим, какое положение все эти диски занимают среди конкурентов.

Диски серии Barracuda 7200.8 в этом обзоре будет представлять старшая UltraATA-модель ST3400832A, выпущенная недавно в Сингапуре:

А диск на пластинах 100 Гбайт — модель ST3200822A серии Seagate Barracuda 7200.7 Plus, произведенная не так давно в Китае:

Ну а Barracuda 7200.7 Plus на пластинах 80 Гбайт представит модель ST3160023A.

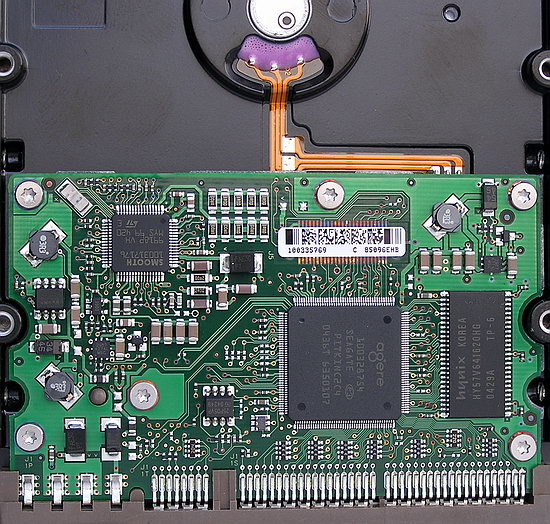

Кстати, если диски ST3160023A и ST3200822A внешне между собой почти не различаются, то новичок ST3400832A явно изменил «лицо марки», а точнее будет сказать — ее зад, поскольку «морда» дисков осталась почти без изменения — разве что «поматовела» (уже в который раз) верхняя крышка и добавился один винтик на верхней крышке около разъемов. А вот снизу изменений много: заметно уменьшился диаметр выступа под шпиндельный мотор, толще стала сама «банка» (пластин-то больше), появились новые технологические выемки в корпусе и, наконец, существенно поменялась плата контроллера — она стала более компактной (за счет «опрямоуголивания» — площадь-то у нее примерно та же, что и у предшественниц), поменялась микросхема управления механикой и сам сигнал-процессор (на фото выше все это видно). Теперь от платы к шпиндельному мотору тянется гибкий шлейф (упрятанный в выемку в корпусе), а раньше его контакты из банки подсоединялись непосредственно к печатной плате.

Помимо этих дисков в данном обзоре для сравнения присутствуют еще несколько UltraATA-моделей дисков Maxtor, Hitachi GST, Samsung, Seagate и Western Digital со cкоростью вращения 7200 об./мин. и буфером 8 Мбайт, которые мы рассматривали ранее.

| Модель | Объем, Гбайт | Емкость пластин, Гбайт | Буфер, Мбайт | Скорость вращения, об./мин. |

|---|---|---|---|---|

| IBM IC35L180AVV207-1 | 180 | 60 | 8 | 7200 |

| Hitachi HDS724040KLAT80 | 400 | 80 | 8 | 7200 |

| Samsung SP1614N | 160 | 80 | 8 | 7200 |

| Seagate ST3400832A | 400 | 133 | 8 | 7200 |

| Seagate ST3200822A | 200 | 100 | 8 | 7200 |

| Seagate ST3160023A | 160 | 80 | 8 | 7200 |

| WD Caviar SE WD2000JB | 200 | 80 (?) | 8 | 7200 |

| Maxtor 7B300R0 | 300 | 100 | 16 | 7200 |

| Maxtor 7Y250P0 | 250 | 80 | 8 | 7200 |

| Maxtor 6Y200P0 | 200 | 80 | 8 | 7200 |

Итак, посмотрим, на что способны новые пластины Seagate по 133 Гбайт.

Методика тестирования скоростных показателей

Для тестов жестких дисков применялся стенд в составе:

- Процессор Intel Pentium 4 3.0C

- Материнская плата ABIT IC7-G на чипсете i875P

- Системная память 2×256 Мбайт DDR400 (тайминги 2.5-3-3-6)

- Видеокарта Matrox Millennium G400

- Основной жесткий диск Seagate Barracuda SATA V

- Блок питания Zalman ZM400A-APF, 400 ватт

- Корпус Arbyte YY-W201BK-A

Диски жестко закреплялись на металлическом шасси корпуса системного блока и подключались к контроллеру интерфейса UltraATA/100 или Serial ATA моста ICH5 на материнской плате. Основной винчестер был «мастером» на первом канале контроллера чипсета, а испытуемый диск подключался «мастером» на второй канал этого же контроллера. Все без исключения испытанные в данном обзоре диски без проблем проработали, по крайней мере, в течение шести дней активных тестирований без ухудшения характеристик и не перегреваясь. Никакого дополнительного отвода тепла от дисков (специальные кулеры и вентиляторы) не осуществлялось. Перед тестированием диски прогревались в течение 20 минут запуском программы с активным случайным доступом.

Испытания проводились под управлением операционной системы MS Windows XP Professional SP1. Винчестеры тестировались как неразмеченными на разделы (в тестах Intel Iometer, H2Benchw и AIDA32), так и разбивались и форматировались штатными средствами операционной системы в зависимости от вида теста: одним NTFS-разделом максимально возможной емкости для тестов среднего времени доступа и снятия графика скорости чтения в WinBench 99 и двумя равновеликими разделами NTFS или FAT32 для остальных тестов (WinBench Disk WinMark 99, копирования файлов различными паттернами, теста ATTO Disk Benchmark, теста многопотокового чтения/записи Nbench 2.4 и теста быстродействия дисков в программе Adobe Photoshop). Разделы NTFS имели размер в половину объема диска каждый (то есть второй раздел начинался ровно со второй половины диска), а разделы FAT32 имели размер по 32768 Мбайт, причем первый начинался в начале диска (на самых «быстрых» дорожках), а второй — ровно с середины диска по объему. Размер кластеров NTFS и FAT32 выбирался по умолчанию — 4 и 16 Кбайт соответственно.

Для определения физических характеристик дисков (среднего времени доступа, скорости интерфейса и линейной скорости чтения/записи пластин) использовались тесты AIDA32, H2benchw и WinBench 99. Для оценки общей производительности мы используем многочисленные паттерны в Intel Iometer, неплохой тест C'T H2Benchw, работу с диском программы Adobe Photoshop, многопотоковые чтение и запись файлов и общепризнанный WinBench 99 (хотя на последний мы не очень опираемся в выводах, поскольку неоднократно была замечена оптимизация дисков именно под него).

Результаты тестов физических параметров

Сначала — графики скорости линейного чтения для четырех поколений дисков Seagate с пластинами 133, 100, 80 и 60 Гбайт соответственно (кликните по иконкам, чтобы посмотреть полноразмерные графики).

Seagate ST3400832A |

Seagate ST3200822A |

Seagate ST3160023A |

Seagate ST380023A (Barracuda ATA V) |

Изменения от поколения к поколению — налицо. Причем, рост линейной скорости чтения/записи полезных данных пластины происходит не строго пропорционально корню квадратному из емкости пластины, а с определенными вариациями — то есть в одном поколении быстрее наращивается линейная плотность вдоль треков, а в другом — плотность треков вдоль радиуса пластины. Любителям статистики могу предложить поразмыслить над такими данными:

| Серия дисков Seagate Barracuda | Макс. емкость диска / пластины, Гбайт | Кв. корень из объема пластины (Q) | Макс. лин. скорость (M), млн. байт/с | Средняя лин. скорость (A), млн. байт/с | M:Q, % | A:Q, % |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 7200.8 | 400 / 133 | 11,533 | 69 | 56,3 | 92 | 92 |

| 7200.7 | 200 / 100 | 10 | 65 | 53,3 | 100 | 100 |

| 7200.7 | 160 / 80 | 8,944 | 58 | 45,7 | 100 | 96 |

| ATA V | 120 / 60 | 7,746 | 44 | 36,1 | 87 | 87 |

| ATA IV | 80 / 40 | 6,325 | 42,5 | 36,7 | 103 | 109 |

Отсюда, например, видно, что при переходе от Barracuda ATA IV к ATA V плотность записи возрастала практически полностью за счет уплотнения дорожек вдоль радиуса (а линейная плотность вдоль дорожек в целом осталась почти без изменений), при переходе к дискам следующего поколения (то есть от ATA V к 7200.7) плотность записи росла почти полностью за счет уплотнения вдоль треков, тогда как ширина дорожек в среднем почти не поменялась, при переходе от 80-ти к 100-гигабайтным пластинам в рамках серии Barracuda 7200.7 плотность записи росла примерно одинаково в обоих направлениях (вдоль треков — чуть больше), и наконец, при переходе на 133-гигабайтные магнитные блины уплотнение произошло в основном за счет уменьшения ширины дорожек — линейная плотность вдоль треков выросла в среднем на 5,6%, а поперечная плотность — на 26%! Таким образом, за пять последних поколений барракуд с интерфейсом ATA плотность записи на пластине выросла в 3,3 раза, причем размер битов вдоль дорожек уменьшился примерно в полтора раза, а сами дорожки сузились более чем вдвое! Другими словами, в последние годы рост плотности записи происходит в большей степени за счет уплотнения дорожек и «линейная» (или потоковая, streaming) производительность ATA-винчестеров в последние годы увеличивается явно медленнее, чем корень из емкости магнитных пластин.

Еще одним интересным наблюдением для новых дисков Seagate Barracuda 7200.8 является то, что в этих дисках первый раз в явном виде для настольных дисков этой компании стало применяться так называемое «адаптивное форматирование», появляющееся в том, что для разных головок/поверхностей одного и того же диска (и от диска к диску в рамках одной партии) плотность линейной записи (вдоль треков) индивидуальна и выбирается («адаптируется») в зависимости от физических характеристик конкретных экземпляров головки и пластины. На графике, показанном выше, этого почти не видно (в отличие, например, от дисков Hitachi Travelstar или Samsung SpinPoint, где «адаптивное форматирование» видно невооруженным глазом). Но если мы наш глаз вооружим :), то есть посмотрим на график для ST3400832A в тысячекратном увеличении масштаба по горизонтали, то «адаптивное форматирование» станет очевидным (к слову, для диска ST3200822A такого не наблюдается):

На этом графике показаны два «периода колебаний» скорости линейного чтения, на которых (в рамках одного «периода») легко различить шесть ступенек изменения плотности записи, что соответствует разным головкам диска. Здесь также можно подметить две важные вещи:

1. Очевидны 3 базовых уровня скорости (и значит — плотности) — примерно 67.5, 70.25 и 73.0 млн. байт/с (в начале диска), то есть индивидуальная калибровка пары головка-пластина производится всего по нескольким (как правило, трем-четырем) базовым таблицам (уровням плотности, количеству секторов на трек), что заметно отличается от более гибкого подхода, примененного (судя по графикам) в дисках Hitachi и Samsung, использующих аналогичный подход к форматированию.

2. Исходя из того, что в пределах одного «периода» можно выделить 12 подзон (что, очевидно, в явном виде соответствует 6 головкам или двум подзонам на головку), получается, что лишь одна головка (точнее — одна поверхность пластины) у данного экземпляра диска отформатирована на минимальную плотность, тогда как три поверхности — на среднюю плотность и две — на наибольшую. Значит, теоретически, линейная скорость у дисков данной серии может «гулять» от диска к диску в пределах по крайней мере 5-8%.

Тут будет уместным вспомнить, что «адаптивное форматирование» уже применялось в дисках Seagate — в некоторых мобильных дисках, например, в Seagate ST650211USB на однодюймовом накопителе. Остальной анализ уже выходит за рамки данной статьи, поэтому перейдем к более привычным в наших обзорах вещам. По максимальной (под 70 Мбайт/с!) и средней скорости линейного чтения диски Seagate Barracuda 7200.8 на 400 Гбайт уверенно занимают лидирующие позиции, обогнав ближайшего преследователя в лице того же Seagate на 100 гигабайтных пластинах. Еще один 100-гигабайтник (Maxtor MaXLine III) взял здесь бронзу. Интересно, между ними ли разгорится основная борьба за лидерство по производительности в приложениях или в нее смогут вмешаться диски конкурентов — например, от Hitachi (400 Гбайт) или Samsung?

По скорости работы интерфейса новые диски Seagate не отличаются от традиционных Barracuda 7200.7 — они чуть быстрее Samsung и WD, но медленнее Hitachi и Maxtor. Впрочем, при буфере 8 Мбайт эти небольшие различия вряд ли повлияют на что-либо.

По реальному среднему времени доступа диски Seagate с интерфейсом UltraATA занимают последние места, уступая всем остальным семитысячникам. Однако, как мы помним, этому есть простое объяснение — они работают в режиме «тихого медленного» поиска (см. выше), показывая при этом среднее время доступа, примерно на 3 мс большее, чем указано в их спецификациях (для режима быстрого поиска).

Дополнительную информацию дает сопоставление среднего времени доступа, измеренного отдельно для чтения и записи — по тому, как падает среднее время доступа при записи относительно чтения, можно попытаться судить, в частности, об эффективности работы алгоритмов отложенной записи и кэширования записываемых данных в буфере диска.

И тут диски Seagate не могут похвастать выдающимися результатами, хотя новые модели смотрятся получше предшественницы и кэшируют запись в этом тесте примерно на уровне большинства соперников.

Другим показательным тестом «внутреннего устройства» дисков является тест на скорость чтения и записи файлов различного объема блоками разного размера — от 512 байт до 1 Мбайт. Для этого я традиционно использую тест ATTO Disk Benchmark. На скриншотах ниже показаны результаты для четырех размеров тестового файла — 128 (а также 256 и 512) Кбайт, 1 Мбайт, 4 Мбайт и 32 Мбайт. Если первый и второй, как правило, гарантированно кэшируются буфером диска (причем, кэширование записи и чтения для мегабайтного файла не так однозначно), то последний просто в него «не влезает», а кэширование предпоследнего зависит не только от объема буфера, но и от специфики работы firmware накопителя (кстати, результаты данного теста практически не зависят от выбора между FAT и NTFS).

| Тестовый файл 128, 256 и 512 Кбайт: | ||

|---|---|---|

|

|

|

Seagate ST3400832A | Seagate ST3200822A | Seagate ST3160023A |

| Тестовый файл 1 Мбайт: | ||

|

|

|

Seagate ST3400832A | Seagate ST3200822A | Seagate ST3160023A |

| Тестовый файл 2 Мбайт: | ||

|

|

|

Seagate ST3400832A | Seagate ST3200822A | Seagate ST3160023A |

| Тестовый файл 4 Мбайт: | ||

|

|

|

Seagate ST3400832A | Seagate ST3200822A | Seagate ST3160023A |

| Тестовый файл 32 Мбайт: | ||

|

|

|

Seagate ST3400832A | Seagate ST3200822A | Seagate ST3160023A |

По результатам этого теста видно, что все эти диски Seagate очень невыразительно работают с блоками минимального размера (от 512 байт до 4 Кбайт), хотя для старшей модели 7200.8 скорость на малых блоках возрастает, если использовать мегабайтные тестовые файлы. Кэширование файлов объемом ниже 1 Мбайт для всех этих дисков Seagate Barracuda 7200 происходит достаточно хорошо — как по чтению, так и по записи. Однако налицо явное улучшение кэширования чтения для 200-гигабайтного диска по сравнению со 160-гигабайтным — хотя они и принадлежат к одной и той же серии и имеют одинаковый буфер, файлы объемом 512 Кбайт первый кэширует при чтении явно лучше, тогда как его предшественник их практически не кэширует. То есть налицо некоторое улучшение firmware накопителей даже в рамках серии 7200.7 Plus. Все эти диски Seagate перестают эффективно кэшировать чтение файлов начиная с 1 Мбайт, но кэширование записи для них пока сохраняется , хотя и пропадает уже начиная с 2 Мбайт, что не добавляет им очков по сравнению с некоторыми конкурентами, которые хорошо кэшируют запись и более крупных тестовых файлов. Наконец, проблемы при работе мелкими блоками отзываются и в недостаточно высокой скорости потоковой работы блоками средней длины — 4, 8 и 16 Кбайт, что может уже оказаться критичным при работе в типичных пользовательских приложениях. В целом, программистам Seagate явно еще есть поле для самосовершенствования. :)

Быстродействие в приложениях

Но посмотрим, как отмеченные выше особенности дисков проявляются при работе в приложениях. И первым делом, попробуем выяснить, как хорошо диски оптимизированы для многопотоковой работы. Для этого я традиционно использую тесты в программе NBench 2.4, где файлы размером 100 Мбайт записываются на диск и читаются с него несколькими одновременными потоками (в данном случае используется FAT32).

Данная диаграмма позволяет нам судить об эффективности алгоритмов многопотоковой отложенной записи жестких дисков в реальных (а не синтетических, как было на диаграмме со средним временем доступа) условиях при работе операционной системы с файлами. Пропустив вперед себя все диски Maxtor, новый Seagate Barracuda 7200.8 занял почетное место сразу за лидерами, хотя 200-гигабайтная модель Seagate все же немного уступила прошлогоднему диску Samsung, но обогнав остальных, включая Hitachi 7K400.

При многопотоковом чтении диски Seagate выглядят менее уверенно, подтверждая наши опасения по результатам теста ATTO Disk Benchmark — лучшая из сигейтных 200-гигабайтная модель уступила конкурентам всем четырех других производителей, а старшая 400-гигабайтная модель вообще плетется в хвосте, хотя и обходит диски Maxtor разработки двухгодичной давности.

Теперь посмотрим, как диски ведут себя в «преклонных», но до сих пор популярных тестах Disk WinMark 99 из пакета WinBench 99. Напомню, что мы проводим эти тесты не только для «начала», но и для «середины» (по объему) физического носителя для двух файловых систем.

Что ж, 133-гигабайтные пластины и лучшая в классе линейная скорость дают о себе знать и старший Seagate ST3400832A выходит на 2-3 место в «офисной» (Business) производительности, уступая лишь последнему диску Maxtor MaXLine III с 16-мегабайтным буфером (7B300R0) и на равных соперничая с другим 400-гигабайтником — от Hitachi, заметно опережая его на FAT32. Двухсотгигабайтник Seagate тоже выглядит неплохо на фоне весьма мощных соперников (5-е место в десятке).

Но вот в «профессиональной» (High-End) производительности у Seagate вышла незадача — ее диски уступают и всем Maxtor, и современным Hitachi, и стареньким Samsung. И даже 133-гигабйатные пластины не могут скомпенсировать недостатки «фирмвари».

Теперь — более свежие комплексные тесты оценки производительности дисков в пакетах PCMakr04 и C'T H2BenchW. Оба они используют «проигрывание» предварительно записанных треков активности накопителей в соответствующих приложениях и измеряют скорость прохождения каждого из треков, после чего результаты усредняются.

Дисковый тест популярного Futuremark PCMark04 часто используется обычными пользователями для экспресс-оценки, хотя он и не свободен от недостатков. Мы приведем его результаты не столько для получения объективной картины, сколько для того, чтобы пользователи могли просто сориентироваться по своим данным. Тут последний диск Hitachi вне конкуренции, а Maxtor 7B300R0 второй, 400-гигайбтник Seagate — третий, но он идет практически вровень со старшим Maxtor'ом.

Похожий «трековый» тест H2benchW оказался более чувствителен к различиям между моделями и оба диска Seagate на пластинах 133 и 100 Гбайт оказываются на хорошем счету, уступая только старшим и свежим Hitachi и Maxtor и намного опередив 160-гигабайтник Seagate!

Наконец, по скорости работы дисков с временным файлом программы Adobe Photoshop диски Seagate — середнячки. Тягаться с Maxtor и Hitachi им снова не по зубам, хотя Samsung и WD им, в общем, не помеха.

Тесты в Intel Iometer

Для имитации работы дисков в различных приложениях мы также используем специальные паттерны в программе Intel IOmeter. Сперва — традиционные распространенные паттерны, предложенные Intеl и сайтом Storagereview.com — DataBase, File Server, Web Server и Workstation. Мы приводим данные для этих паттернов только в таблицах, а на итоговой диаграмме под таблицами укажем усредненные значения отдельно по категориям серверных нагрузок и паттерна рабочей станции. Усреднение проводилось геометрически без весовых коэффициентов.

| HDD Performance, Mbytes/s | Queue Depth | |||

|---|---|---|---|---|

| DataBase Pattern | 1 | 4 | 16 | 64 |

| IBM IC35L180AVV207-1 | 0,56702 | 0,61556 | 0,79113 | 0,95338 |

| Samsung SP1614N | 0,63595 | 0,66495 | 0,80033 | 0,86186 |

| Hitachi HDS724040KLAT80 | 0,59008 | 0,60942 | 0,71039 | 0,79362 |

| Maxtor 6Y200P0 | 0,65052 | 0,66796 | 0,75384 | 0,82259 |

| WD Caviar SE WD2000JB | 0,60417 | 0,63205 | 0,75833 | 0,86383 |

| Seagate ST3400832A | 0,56851 | 0,5911 | 0,73852 | 0,83684 |

| Seagate ST3200822A | 0,55091 | 0,57792 | 0,71964 | 0,81603 |

| Maxtor 7Y250P0 | 0,52981 | 0,563 | 0,70029 | 0,78546 |

| Seagate ST3160023A | 0,53229 | 0,55379 | 0,66353 | 0,74016 |

| Maxtor 7B300R0 | 0,47902 | 0,49401 | 0,62705 | 0,78751 |

Диски Seagate здесь звезд с неба не хватают, но и не отстают от средней группы — все же имея не очень хорошее среднее время поиска сложно рассчитывать на выдающиеся результаты в этих серверных тестах, где лидируют резвые Hitachi.

| HDD Performance, Mbytes/s | Queue Depth | |||

|---|---|---|---|---|

| File Server Pattern | 1 | 4 | 16 | 64 |

| IBM IC35L180AVV207-1 | 0,80038 | 0,87399 | 1,13032 | 1,32338 |

| Samsung SP1614N | 0,84616 | 0,89071 | 1,09487 | 1,20466 |

| Hitachi HDS724040KLAT80 | 0,80544 | 0,84743 | 1,03066 | 1,19361 |

| Maxtor 6Y200P0 | 0,82995 | 0,89869 | 1,02155 | 1,12747 |

| WD Caviar SE WD2000JB | 0,82407 | 0,83886 | 1,06562 | 1,22355 |

| Seagate ST3400832A | 0,75087 | 0,80279 | 1,0406 | 1,16442 |

| Seagate ST3200822A | 0,73913 | 0,78342 | 0,98982 | 1,18293 |

| Maxtor 7Y250P0 | 0,66852 | 0,72244 | 0,91895 | 1,04956 |

| Seagate ST3160023A | 0,71975 | 0,78384 | 0,96864 | 1,08289 |

| Maxtor 7B300R0 | 0,67788 | 0,71085 | 0,90949 | 1,13008 |

А вот в паттерне web-сервера наши герои неожиданно уступили всем, даже своему предшественнику на малых очередях запросов, хотя и частично компенсировали свое отставание на больших очередях.

| HDD Performance, Mbytes/s | Queue Depth | |||

|---|---|---|---|---|

| Web Server Pattern | 1 | 4 | 16 | 64 |

| IBM IC35L180AVV207-1 | 1,14116 | 1,23453 | 1,58111 | 1,97209 |

| Samsung SP1614N | 1,12368 | 1,23207 | 1,55294 | 1,66253 |

| Hitachi HDS724040KLAT80 | 1,17552 | 1,29776 | 1,72171 | 1,92946 |

| Maxtor 6Y200P0 | 1,10604 | 1,2322 | 1,5377 | 1,69015 |

| WD Caviar SE WD2000JB | 1,01426 | 1,1456 | 1,48988 | 1,73366 |

| Seagate ST3400832A | 0,9593 | 1,16505 | 1,44549 | 1,76259 |

| Seagate ST3200822A | 0,96913 | 1,11635 | 1,51582 | 1,72721 |

| Maxtor 7Y250P0 | 1,10415 | 1,20749 | 1,48333 | 1,66097 |

| Seagate ST3160023A | 1,04455 | 1,13523 | 1,46197 | 1,68171 |

| Maxtor 7B300R0 | 1,00847 | 1,12249 | 1,37575 | 1,73604 |

В результате усреднения серверных нагрузок получаем, что для подобных задач ATA-накопители Seagate Barracuda 7200.8 и 7200.7 Plus приспособлены не лучшим образом, уступая многим аналогам конкурентов.

Что касается паттерна «рабочая станция» (который на самом деле не очень заметно по сути отличается от показанных выше серверных паттернов), то тут ситуация для дисков Seagate практически не изменилось по сравнению с серверными паттернами — хоть их 400-гигабайтник и лучше своих предшественников, но он слабее в этом тесте многих конкурентов.

| HDD Performance, Mbytes/s | Queue Depth | |||

|---|---|---|---|---|

| Workstation Pattern | 1 | 4 | 16 | 64 |

| IBM IC35L180AVV207-1 | 0,68066 | 0,73152 | 0,92685 | 1,09887 |

| Samsung SP1614N | 0,70712 | 0,74753 | 0,91241 | 1,00024 |

| Hitachi HDS724040KLAT80 | 0,66849 | 0,70695 | 0,83537 | 0,96292 |

| Maxtor 6Y200P0 | 0,71446 | 0,73759 | 0,83744 | 0,91765 |

| WD Caviar SE WD2000JB | 0,68291 | 0,70585 | 0,85736 | 0,97906 |

| Seagate ST3400832A | 0,6386 | 0,6718 | 0,85186 | 0,97292 |

| Seagate ST3200822A | 0,62323 | 0,65923 | 0,83479 | 0,9627 |

| Maxtor 7Y250P0 | 0,56226 | 0,59974 | 0,78134 | 0,88208 |

| Seagate ST3160023A | 0,61247 | 0,64339 | 0,79005 | 0,88297 |

| Maxtor 7B300R0 | 0,57616 | 0,59049 | 0,74548 | 0,91892 |

Впрочем, я не рекомендую делать выводы о производительности дисков в составе рабочей станции сугубо на основании результатов тестов с этим паттерном. ;) Рабочая станция выполняет много разнообразных задач, кроме случайного чтения-записи блоками 8 Кбайт.

Теперь — наши собственные паттерны для IOmeter, более близкие по назначению пользователям обычных настольных ПК, а также тем применениям, для которых, собственно, и предназначает эти диски сам производитель.

При имитации чтения и записи крупных файлов (типа mp3, видео, больших фотографий и пр.) для наших героев наблюдается неважная картина: даже старший 400-гигабайтник с трудом дотянул до 6 места в десятке, однозначно уступив всем дискам Maxtor и Hitachi. А 200-гигабайтная модель Barracuda 7200.7 Plus оказалась вообще самой последней по сумме.

При имитации чтения и записи мелких файлов положение дисков Seagate аналогично. Все-таки даже быстрые пластины не спасают диски Seagate от явных недоработок (если сравнивать с конкурентами) алгоритмов работы микропрограммы и кэширования.

Но вот при имитации копирования крупных файлов (а это одна из важных задач для десктопных дисков) наши герои, наконец, берут свое: ST3400832A уверенно лидирует, обгоняя даже великолепный Maxtor MaXLine III 7B300R0, а два других диска Seagate (Barracuda 7200.7 Plus) занимают третье и четвертое места. Видимо, программисты Seagate специально поработали над оптимизацией своих дисков под подобные задачи.

По результатам геометрического усреднения трех предыдущих диаграмм 400-гигабайтная модель Seagate — третья, немного опередив 400-гигабайтную модель Hitachi, но остальные барракуды все же ближе к концу списка.

При имитации дефрагментации (которая, по принципу выполняемой диском работы, похожа на копирование файлов) снова с отрывом лидирует Seagate Barracuda 7200.8, обеспечивая свое золото великолепными результатами на NFTS, тогда как на FAT32 он лишь второй. Его лидерство и успех подхода Seagate здесь подкрепляют хорошие результаты для двух моделей Seagate Barracuda 7200.7 Plus — 200-гигабайтная модель взяла бронзу.

Наконец, в паттерне потоковых чтения-записи крупными и мелкими блоками (которые характеризуют, например, работу ПК при редактировании цифрового видео или в режиме цифрового магнитофона с таймшифтингом) диски Seagate были традиционно сильны. Поэтому безусловный успех всех трех дисков Seagate тут не вызывает у меня удивления — он закономерен. И лишь Maxtor MaXLine III способен немножко потревожить эту идиллию.

Акустический шум и энергопотребление

Субъективно эти три диска Seagate шумели примерно одинаково — шум вращения еле заметен на фоне даже хорошо оптимизированного для бесшумной работы настольного ПК, а стрекот поиска — один из самых тихих среди непосредственных аналогов других производителей, хотя и отчетливо слышен. Недаром эти диски по умолчанию находятся в режиме тихого поиска.

Что касается энергопотребления и тепловыделения, то паспортные значения мощности дисков вы можете посмотреть в таблице характеристик в начале статьи, а субъективно даже старшая модель 7200.8 при активной работе греется несильно.

Выводы

Итак, жесткие диски Seagate Barracuda 7200.8 первыми в индустрии перешли на использование магнитных пластин емкостью 133 Гбайт, поддержав прошлогодний почин своих предшественниц на пластинах 100 Гбайт. Это позволило им взять лидерство (в этом сегменте) по линейной скорости чтения/записи и относительно легко покорить новые горизонты емкости накопителей (400 Гбайт). SerialATA-модели новых накопителей приобрели «умолчальную» поддержку NCQ, а гарантия на новые диски возросла до пяти лет… Но этим, по сути, все существенные нововведения и исчерпываются. Много это или мало? И хорошо или плохо то, что Seagate пока не решилась увеличить буфер своих настольных ATA-дисков до 16 Мбайт (хотя обещаниями «покормила»)? C одной стороны, перед нами негативный (в общем-то) пример мобильных дисков Toshiba, где такой буфер по сути ничего революционного не дал. Возможно, и Seagate, опробовав простое удвоение буфера, решила, что игра пока не стоит свеч. Но с другой — есть свежий наглядный пример Maxtor (MaXLine III и DiamondMax 10), где 16-мегабайтный буфер в сочетании с новыми продвинутыми алгоритмами firmware способен творить чудеса. И учитывая то, что в Barracuda 7200.8 не произошло существенных (на мой взгляд) улучшений алгоритмов работы (если не считать применения NCQ в SATA-моделях этой серии — им, наверное, разработчики и решили пока ограничиться), то просто увеличивать буфер смысла, наверное, не было. Но вот если бы программисты Seagate решили применить новые подходы в кэшировании, то 16-меговый буфер мог бы очень пригодиться. Впрочем, это уже из области предположений и пожеланий. Пока же Barracuda 7200.8 является достаточно хорошим и сбалансированным продуктом, если и не поражающим нас непревзойденным быстродействием (несмотря на самую лучшую пока скорость линейного чтения среди аналогов), то и не пасующим перед конкурентами и предшественниками — во многих приложениях новые гигантские диски Seagate выглядят вполне достойно в плане быстродействия, хотя в среднем на нашем пакете тестов они все же немного медленнее, чем последние модели от Hitachi и Maxtor. Зато диски Seagate очень сильны при копировании файлов и потоковой работе (обработке) видео и аудио. Осталось лишь дождаться, пока цена на 400-гигабатйную модель у нас упадет так же, как за Западе во время распродаж. ;)