Почему электромобили СССР, несмотря на многократные попытки разработки, так и не стали массовыми

Советский Союз, страна грандиозных проектов и амбициозных идей, не обошёл вниманием и электромобили. С первых десятилетий XX века инженеры СССР экспериментировали с электрическим транспортом, стремясь создать экологичную и экономичную альтернативу бензиновым автомобилям. Однако, несмотря на энтузиазм и отдельные успехи, электромобили так и не стали частью советской реальности. Что же этому помешало и что пошло не так?

Истоки: первые шаги к электромобилям

История отечественных электромобилей началась ещё до революции. В 1899 году инженер Ипполит Романов представил свой электромобиль, вдохновлённый зарубежными моделями. Это была переднеприводная машина с двумя электродвигателями, выдававшими скромные 4-6 лошадиных сил. А в 1902 году на императорском самолётостроительном заводе был сконструирован электроавтобус на 20 мест омнибус, в ходовой части которого использовали пневматические шины. Уже тогда стало ясно: электричество может быть перспективным направлением. И к 1914 г. в число электрических экипажей входили четыре грузовика, один трёхколесный фургон и три легковых частных автомобиля. Однако после революции 1917 года приоритеты сместились к индустриализации, и о легковых электромобилях на время забыли.

Возвращение к теме произошло в 1930-х годах. В 1935 году на базе ГАЗ-А на Горьковском автомобильном заводе был создан 1-й экспериментальный советский электромобиль, а в Московском энергетическом институте (МЭИ) параллельно разработан электромусоровоз ЛЭТ на шасси ЗИС-5. Эти машины были громоздкими, с тяжёлыми свинцово-кислотными аккумуляторами, но их появление отражало интерес к электричеству как альтернативе дефицитному топливу.

После войны, в 1948 году, институт НАМИ представил фанерные электромобили НАМИ-750 и НАМИ-751 грузоподъёмностью 0,5 и 1,5 тонны соответственно. Они использовались для перевозки почты в Москве и Ленинграде, демонстрируя неплохую практичность: скорость до 36 км/ч и запас хода до 70 км. Казалось, электромобили вот-вот займут свою нишу. Но этого не произошло.

Настоящий всплеск интереса к электромобилям пришёл в 1970-е годы. Мировой нефтяной кризис 1973 года заставил многие страны искать способы экономии топлива, и СССР не остался в стороне. К этому времени инженеры накопили опыт, а технологии немного продвинулись. Электромобили виделись идеальным решением для городских нужд: перевозки грузов, обслуживания почты, работы в закрытых пространствах вроде заводов.

Волжский автомобильный завод (ВАЗ) стал одним из лидеров направления. В 1976 году на базе ВАЗ-2102 был создан электромобиль ВАЗ-2801. К 1980-1981 годах выпустили небольшую партию из 47 машин, которые использовались для почтовых и хозяйственных нужд в Тольятти. ВАЗ-2801 оснащался никель-цинковыми аккумуляторами, обеспечивавшими запас хода около 130 км и скорость до 87 км/ч — впечатляющие показатели для того времени. На ВАЗ были и другие проекты. К примеру ВАЗ-2702 «Пони» с алюминиевой рамой и модульными батареями, но он так и остался прототипом.

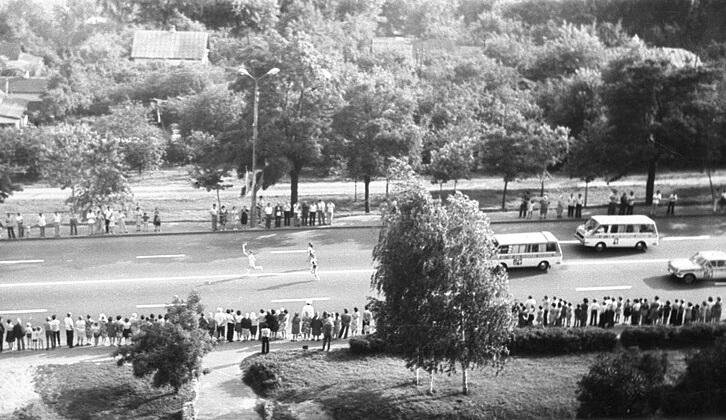

Ульяновский автозавод (УАЗ) также внёс вклад. В 1974 году на базе УАЗ-451 создали электромобили для перевозки грузов, например, колбасных изделий в Москве. К 1978 году появилась модель УАЗ-451МИ с зарядным устройством на борту, что упрощало эксплуатацию. Рижский автобусный завод (РАФ) экспериментировал с электрическими микроавтобусами. За год до Олимпиады-80 для обслуживания судей был создан РАФ-2910 с холодильником и поворотным креслом. А несколькими гдами ранее НИИ Автомобильного транспорта (НИИАТ) разработал оригинальные фургоны НИИАТ-А925.01 с алюминиевыми кузовами и пластиковой передней панелью.

Почему же эти разработки не привели к массовому производству

Главной проблемой были аккумуляторы. Свинцово-кислотные батареи, использовавшиеся в большинстве советских электромобилей, были тяжёлыми, громоздкими и имели низкую энергоёмкость. Например, в электромусоровозе ЛЭТ батареи весили 1400 кг — треть массы машины! Никель-цинковые аккумуляторы, как в ВАЗ-2801, были прогрессом, но всё ещё дорогими и сложными в производстве. Лёгкие и ёмкие батареи, подобные современным литий-ионным, в СССР просто отсутствовали.

Доступное топливо также сводило необходимость в электромобилях на нет. СССР был крупнейшим экспортёром нефти, и бензин внутри страны стоил копейки. Экономический стимул для перехода на электромобили отсутствовал. Ведь зачем усложнять жизнь, если бензиновые грузовики и легковушки справлялись со своими задачами, а топливо было доступным.

Плановая экономика страны — ещё один камень преткновения. Советская система не благоприятствовала инновациям в нишевых отраслях. Разработка электромобилей требовала координации между автозаводами, научными институтами и производителями электроники, но бюрократия тормозила процесс. Проекты часто оставались экспериментальными, так как не попадали в приоритетные планы пятилеток. Финансирование выделялось нестабильно, и к 1987 году, с началом перестройки, многие программы вообще свернули.

К тому же в СССР не существовало рынка в привычном понимании, отсутствовал массовый спрос. Граждане не могли выбирать автомобили, а предприятия получали технику по разнарядке. Электромобили с их ограниченным запасом хода (50-130 км) и низкой скоростью (30-87 км/ч) проигрывали универсальным бензиновым машинам. К тому же отсутствовала инфраструктура зарядных станций.

Идеология и приоритеты в стране тоже играли немаловажную роль. Электромобили в СССР часто рассматривались как способ продемонстрировать технический прогресс, а не как практичное решение. Например, на международной выставке в Филадельфии в 1978 году электрический УАЗ вызвал интерес, но внутри страны он остался экзотикой. Государство делало ставку в основном на массовое производство бензиновых автомобилей.

Упущенные возможности

Некоторые советские электромобили были по-настоящему инновационными. Например, ВАЗ-2702 «Пони» 1980-х годов имел алюминиевую хребтовую раму и модульную конструкцию батарей, что упрощало их замену. РАФ-2910, созданный для Олимпиады-80, оснащался холодильником и поворотным креслом — почти люксовый электрокар по меркам времени! Эти разработки показывают, что у советских инженеров был потенциал.

Были и амбициозные планы. В 70-х гг обсуждался запуск серийных электромобилей, а учёные экспериментировали с солнечными батареями. Однако отсутствие комплексного подхода — от разработки батарей до создания инфраструктуры — свело эти мечты на нет.

История советских электромобилей — это не только рассказ о неудачах, но и пример того, как системные ограничения могут тормозить прогресс. СССР показал, что идеи экологичного транспорта не были чужды даже в эпоху дешёвой нефти. Однако без технологической базы, гибкой экономики, чёткой стратегии, а также готовности общества и государства поддерживать перемены, эти идеи так и остались экспериментами. Возможно, если бы в 1970-е годы Советский Союз сделал ставку на электричество, мы бы увидели совсем другую автомобильную историю.

Источник: commons.wikimedia.org

10 комментариев

Добавить комментарий

Аффтар, вот уж что-что, а комплексный подход был в СССР такой, что сейчас остается только скупую слезу утирать.

Надо стране? — Построили шахты, заводы, ТЭЦ, город, в городе больницы, школы, детские сады, вокруг города совхозы для обеспечения продуктами, проложили железную дорогу...

И со стратегией всё в порядке было, также как с готовностью поддерживать перемены и технологической базой.

А вот литий-ионных аккумуляторов не было, прикинь? И ни у кого не было. Зато мозги были, которые вполне логично посчитали, что увеличить массу автомобиля на тонну, а пробег снизить до 100 километров, после которых его надо сутки заряжать — это профанация. Поэтому работы велись и аккумуляторная техника появлялась, но в нишевых сферах, где хватало существующих батарей, а массовый сегмент был отложен в ожидании пригодных аккумуляторов. Которые появились только спустя 20 лет после развала СССР.

Да, литий-ионные батареи в то время не существовали ни в СССР, ни на Западе. Но не будете же Вы отрицать, что это не единственная проблема. А проблемы были, и немало.

Добавить комментарий