Переворот в истории? Учёные поняли, почему люди на самом деле променяли свободу охоты на земледелие

Знаете, есть такие моменты в истории человечества, которые кажутся нам незыблемыми вехами, почти аксиомами. Вот, скажем, переход от вольной жизни охотников и собирателей к оседлому земледелию. Большинство из нас, наверное, представляет себе примерно такую картину: где-то 12 тысяч лет назад климат стал теплее, реки разлились щедрее, и вот наши предки, смекнув, что к чему, решили: хватит бегать за мамонтами, пора сажать пшеницу. Логично, правда? Эта версия кочует из учебника в учебник, да и популярные книги вроде «Sapiens» Харари рисуют похожую, хотя и более нюансированную, картину.

Но что, если все было… не так просто? Что, если главной движущей силой этого грандиозного поворота были не столько капризы природы, сколько сами люди? Именно такой, довольно дерзкий взгляд предлагает недавнее исследование, опубликованное в авторитетном журнале PNAS. Ученые из нескольких крупных центров — от Бата и Кембриджа в Англии до Института Макса Планка в Германии — решили копнуть глубже.

Когда старая пластинка заела

Давайте честно: идея о том, что внешние условия — климат, плодородные долины, дожди — были главным дирижером этого исторического оркестра, всегда выглядела немного… пассивной для человека. Будто наши предки просто плыли по течению, реагируя на подсказки погоды. «О, потеплело — сажаем!» Звучит простовато, не находите?

Новое исследование говорит: стоп, ребята, люди были не статистами, а главными действующими лицами этой драмы! Оказывается, ключевую роль сыграли именно взаимоотношения между разными группами — между теми, кто уже освоил азы земледелия, и теми, кто по-прежнему предпочитал охоту и собирательство.

А люди-то где? В центре событий!

Представьте себе две группы, живущие бок о бок. Одни — мобильные охотники, другие — земледельцы, привязанные к своей земле. У них разные потребности, разные стратегии выживания, разная скорость роста населения, да и смертность, вероятно, отличалась. Что происходит, когда их интересы сталкиваются? Правильно, начинается конкуренция. И не только за ресурсы, но и за пространство, за влияние.

Именно эти факторы — конкуренция, миграция (земледельцы ведь распространялись, не сидели на месте!), культурный обмен (а может, и не всегда мирный) — и стали, по мнению авторов исследования, тем мотором, который толкал человечество к аграрному образу жизни. Люди не просто реагировали на среду, они активно формировали ее и влияли друг на друга. Вот тут-то и начинается самое интересное.

Хищник-жертва… для людей? Погодите, не все так буквально!

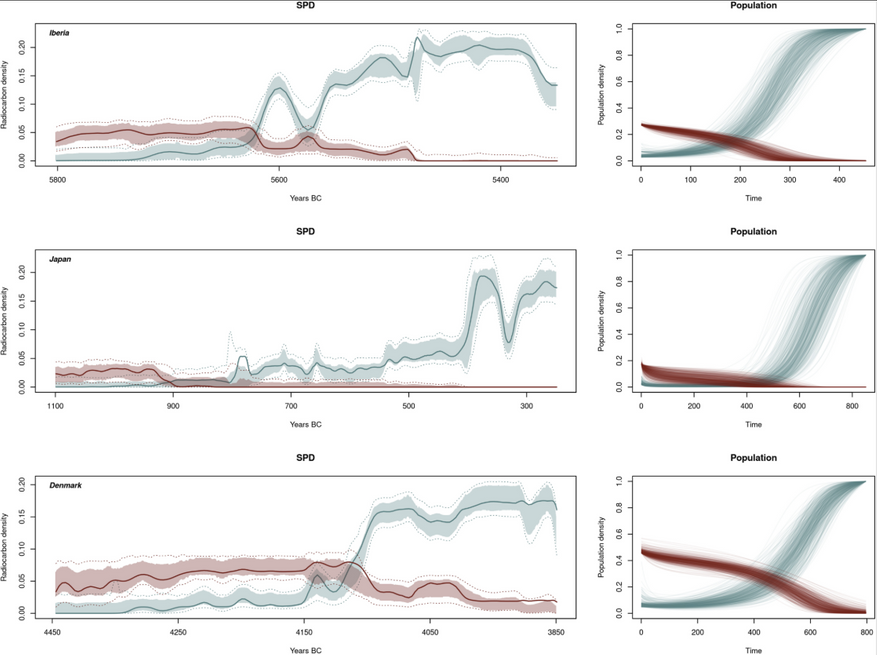

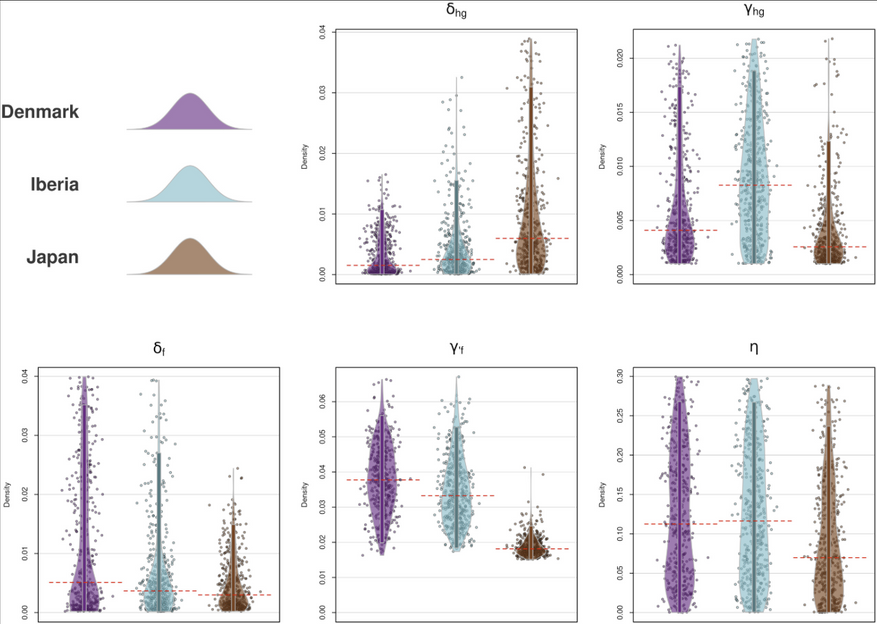

Как же ученые пришли к таким выводам? Они не раскапывали новые артефакты, а применили довольно неожиданный инструмент — математическую модель. Причем модель, изначально созданную для анализа популяций хищников и их жертв. Нет-нет, речь не о том, что земледельцы охотились на собирателей (хотя, кто знает, какие драмы разыгрывались на заре цивилизации). Модель имитирует динамику взаимодействия двух групп с разными стратегиями выживания и размножения.

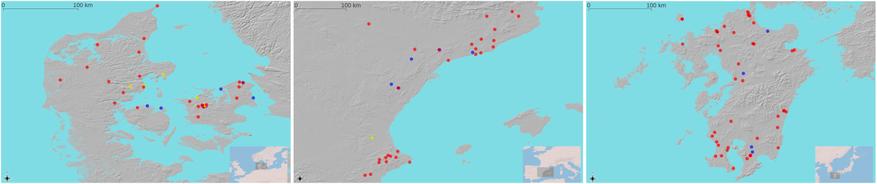

Исследователи «скормили» этой модели данные о плотности древнего населения, полученные с помощью радиоуглеродного анализа артефактов из разных регионов. И модель показала: наблюдаемые закономерности распространения земледелия — как по суше, так и по морю — лучше всего объясняются именно через призму взаимодействия и конкуренции между группами, а не только через изменения климата. Выходит, математика помогла расслышать тихий гул социальных процессов, которые раньше заглушал гром климатических изменений.

Ну и что с того? А вот что!

Казалось бы, ну какая разница, что там было 12 тысяч лет назад? А разница огромная! Этот новый взгляд меняет наше представление о самих себе. Он показывает, что социальные факторы, отношения между людьми, миграция и культурное смешение были мощнейшими двигателями истории с самых древних времен. Не менее важными, чем климат или география.

Это напоминание о том, что история — это не только про орудия труда и погоду. Это, прежде всего, про людей, их сообщества, их конфликты и их способность к адаптации и взаимодействию. Честно говоря, такой взгляд делает прошлое гораздо живее и объемнее.

Заглядывая за горизонт

Ученые, конечно, не собираются останавливаться. Они планируют усложнить модель, добавить больше деталей и проверить ее на данных из других регионов мира. Кто знает, может, этот подход поможет пролить свет и на другие переломные моменты нашей истории?

Так что же получается? Великий переход к земледелию, возможно, был не столько ответом на милость природы, сколько результатом сложной социальной игры, в которой наши предки были активными и порой весьма напористыми игроками. История, оказывается, куда больше про нас самих, чем мы привыкли думать. И это, согласитесь, чертовски интересно.

0 комментариев

Добавить комментарий

Добавить комментарий