Великое вымирание стерло 80% жизни. Выжили не сильнейшие, а самые... скучные? Как жизнь захватила Землю заново

Знаете, когда ученые говорят о «Великом вымирании», они не преувеличивают. Это было действительно страшно. Представьте себе: примерно 252 миллиона лет назад Земля пережила настоящую катастрофу. Мощнейшие извержения вулканов там, где сейчас Сибирь, буквально перекроили климат. Океаны нагрелись, в них стало меньше кислорода, вода закислилась… В общем, условия стали невыносимыми для большинства живых существ. Итог? Более 80% всех морских видов просто исчезли с лица планеты. Навсегда. Жуть, правда?

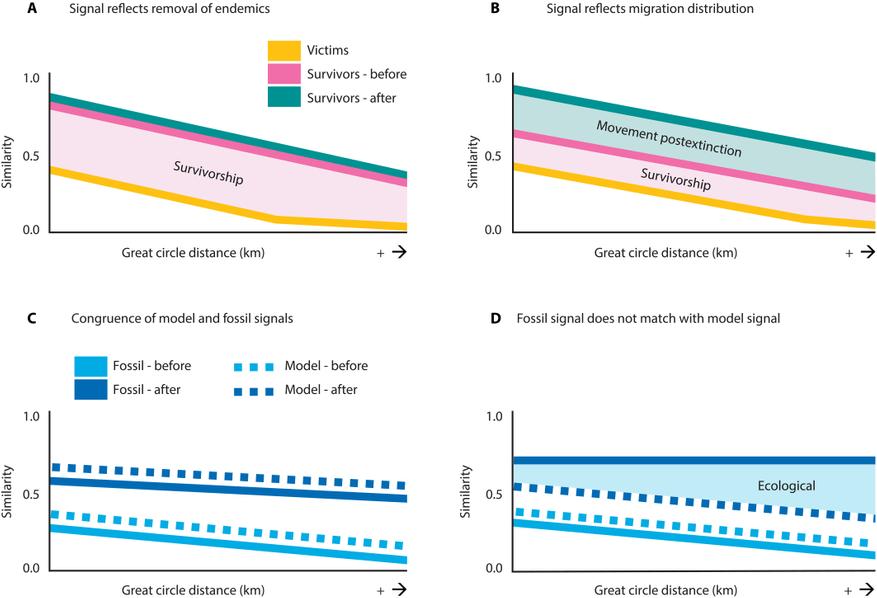

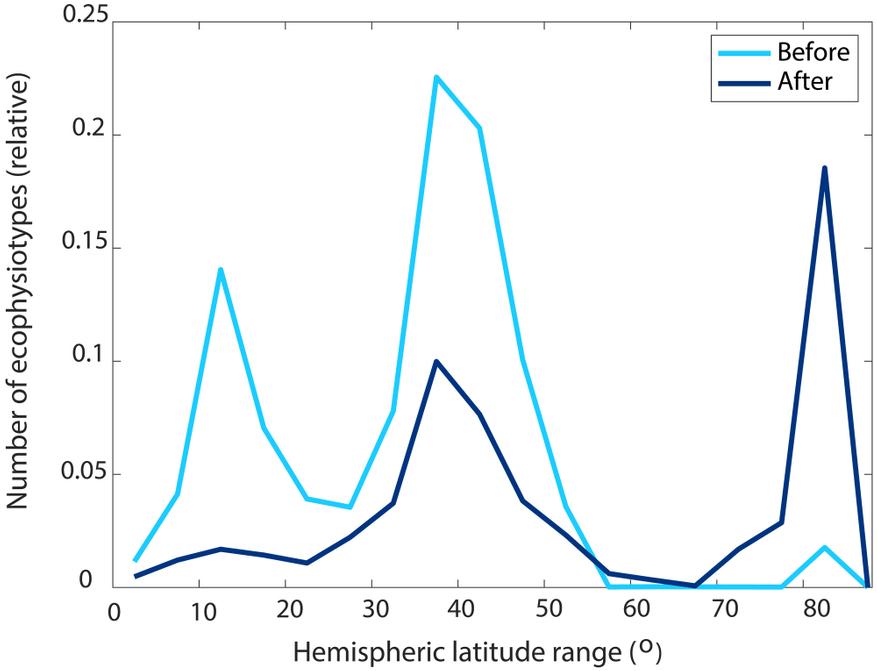

Но вот что странно. После такого глобального «обнуления» наступил период, который можно назвать… ну, скажем, «Великим однообразием». На протяжении миллионов лет морская фауна по всему миру выглядела поразительно одинаково. От полюсов до экватора — одни и те же лица, точнее, раковины. Как будто мир потерял краски и стал серым и предсказуемым. Ученые давно ломали головы: почему после такой встряски жизнь не рванула во все стороны, а наоборот, свелась к какому-то стандартному набору? Это явление называют «таксономической гомогенизацией». Звучит заумно, но суть проста: везде стало одинаково.

Загадка «скучных» морей: Откуда взялись эти вездесущие моллюски?

Чтобы понять, насколько это было необычно, давайте проведем мысленный эксперимент. Представьте, что сегодня случилась какая-то глобальная беда. А через некоторое время вы обнаруживаете, скажем, пингвинов не только в Антарктиде, но и греющимися на солнышке у египетских пирамид, и даже гуляющими по пляжам Калифорнии. Абсурд? Вот примерно такая картина сложилась в океанах после пермского вымирания. Виды, которые раньше жили себе спокойно в своих ограниченных ареалах, вдруг оказались повсюду. В основном это были всякие моллюски — предки современных устриц, мидий и улиток.

Почему именно они? И как им удалось так широко расселиться? Версий было много. Кто-то предполагал, что исчезли хищники и конкуренты, и эти моллюски просто воспользовались моментом — этакая «экологическая вольница». Другие считали, что климат изменился так удачно, что именно для этих ребят условия стали идеальными по всей планете. Но как проверить? Это же было четверть миллиарда лет назад!

Палеонтологи-программисты за работой

И вот тут на сцену выходят исследователи из Стэнфорда с довольно изящным подходом. Они решили не просто гадать, а смоделировать ситуацию. Что они сделали?

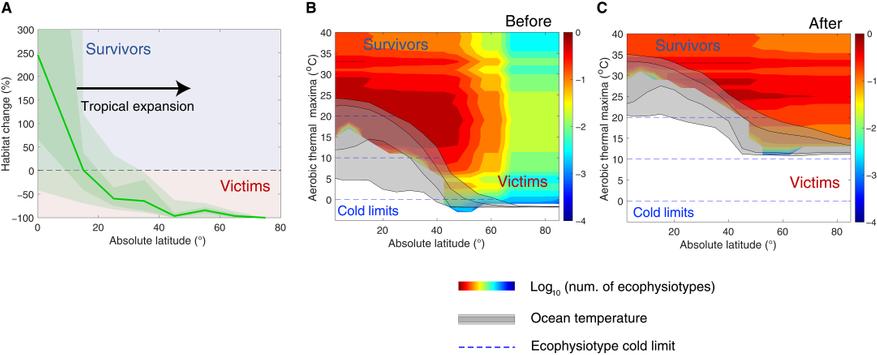

- Воссоздали древний мир: Используя данные из горных пород (те самые химические маркеры), они построили компьютерную модель климата того времени — с его температурой и уровнем кислорода в океанах.

- «Заселили» модель: Они взяли данные о том, как современные родственники тех древних моллюсков реагируют на нехватку кислорода и изменения температуры. На основе этих данных создали «виртуальные виды».

- Нажали «Play»: Запустили модель и посмотрели, как эти виртуальные существа будут выживать и распространяться в условиях, которые сложились после Великого вымирания.

Ключевой момент: модель учитывала только физиологию организмов — их способность переносить жару и нехватку кислорода. Никаких сложных экологических взаимодействий вроде «кто кого съел» на первом этапе не добавляли. Это был чистый эксперимент: могла ли сама по себе суровая среда объяснить глобальное расселение немногих выживших?

Виновник найден? Суровая среда — главный фильтр

И знаете что? Оказалось, что да, могла! Модель показала, что те самые моллюски, которые заполонили планету, были просто отлично приспособлены к новым, мягко говоря, недружелюбным условиям. Жаркая вода? Низкий кислород? Для многих это был смертный приговор, а для них — вполне себе среда обитания. Они оказались теми самыми «крепкими орешками», которые смогли не просто выжить, но и освоить опустевшие просторы океанов.

Получается, что главной причиной «Великого однообразия» была сама окружающая среда. Она выступила как жесточайший фильтр, пропустивший лишь самых выносливых. А уж потом, возможно, сыграли свою роль и отсутствие конкурентов, и другие экологические факторы, но они были, скорее всего, на вторых ролях. Основную работу сделала сама планета, изменившая свои правила игры.

Не только про динозавров: Уроки прошлого для нас сегодняшних

Казалось бы, ну было и было, дела давно минувших дней. Какое нам дело до моллюсков, живших 250 миллионов лет назад? А вот какое. Авторы исследования прямо говорят: то, что происходит с биоразнообразием сейчас из-за деятельности человека, может привести к еще более сильной гомогенизации, чем та, что была после Великого вымирания. Звучит знакомо, не правда ли?

Глобальное потепление, закисление океанов, зоны с пониженным содержанием кислорода — все это происходит и сегодня. Изучая, как жизнь реагировала на подобные потрясения в прошлом, мы можем лучше понять, что ждет нас в будущем. Какие виды окажутся более устойчивыми? Какие экосистемы пострадают сильнее всего? Модель, созданная стэнфордскими учеными, — это не просто взгляд в прошлое, это инструмент, который может помочь прогнозировать последствия нынешнего кризиса.

Учиться у выживших

История «Великого однообразия» — это не просто любопытный палеонтологический казус. Это напоминание о том, насколько сильно окружающая среда формирует жизнь на планете. И о том, что даже после самых страшных катастроф жизнь находит способ восстановиться, пусть и в неожиданных, порой «скучных» формах. Понимание этих древних механизмов выживания и адаптации — ключ к тому, чтобы осознаннее относиться к нашему общему дому сегодня. Ведь уроки прошлого, как ни крути, часто помогают лучше ориентироваться в настоящем. А иногда — и заглянуть в будущее.

0 комментариев

Добавить комментарий

Добавить комментарий