Жизнь без смерти: существуют ли потенциально бессмертные организмы?

Человечество с древних времён мечтало о бессмертии, но в природе существуют организмы, обладающие уникальными механизмами клеточной регенерации и способностью обходить биологические ограничения старения. Хотя абсолютного бессмертия в биологическом смысле не существует, некоторые виды демонстрируют удивительные механизмы регенерации, позволяющие им избегать старения. Рассмотрим примеры таких существ, разберёмся, почему большинство организмов стареет и какие перспективы может открыть изучение этих феноменов.

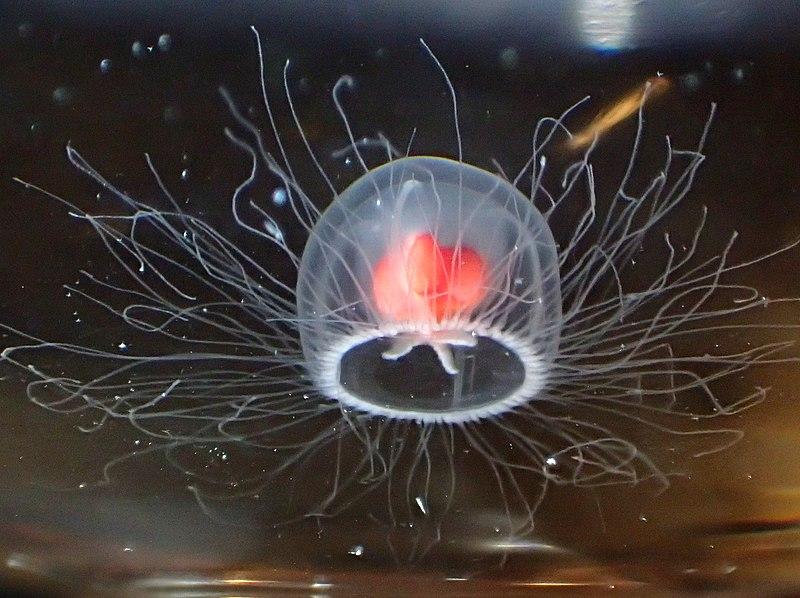

Медуза, обманувшая время

Одним из самых известных кандидатов на бессмертие является медуза Turritopsis dohrnii. Этот крошечный организм, обнаруженный в 1880-х годах, обладает уникальной способностью возвращаться к своей ранней стадии развития. Когда условия окружающей среды ухудшаются или особь получает повреждения, она не умирает, а трансформируется обратно в полип, из которого затем снова вырастает взрослая медуза.

Этот процесс, называемый трансдифференциацией, позволяет специализированным клеткам изменять свою функцию, превращаясь в другой тип клеток. У Turritopsis dohrnii это происходит за счёт перепрограммирования клеточного цикла, включающего активацию определённых генов, связанных с омоложением тканей. Теоретически, этот процесс может повторяться бесконечно, делая Turritopsis dohrnii биологически бессмертной. Однако в дикой природе большинство особей погибает из-за хищников и неблагоприятных условий, не успев воспользоваться своим уникальным механизмом.

Губки: долгожители морских глубин

Многие губки, такие как Monorhaphis chuni, живут тысячи лет. Их клетки практически не стареют, а процессы регенерации позволяют им восстанавливать повреждённые части тела. Губки обладают примитивной, но эффективной системой самовосстановления, основанной на постоянном обновлении клеток. Это делает их одними из самых долгоживущих организмов на планете. Однако их «бессмертие» относительное — они могут погибнуть от болезней, изменений среды или механических повреждений.

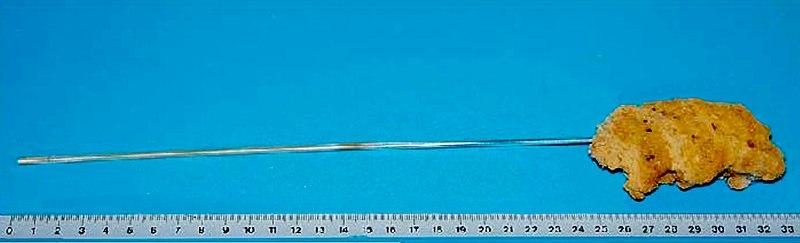

Омары: вечная молодость с подвохом

Омары не стареют так, как большинство животных. Они продолжают расти и обновлять ткани в течение всей жизни, а уровень их фермента теломеразы, отвечающего за восстановление ДНК, остаётся высоким. Это даёт им возможность дольше сохранять активность и силу. Однако их биологическая «вечная молодость» имеет свои ограничения — со временем панцирь становится слишком тяжёлым, линька требует огромных энергозатрат, и в конечном итоге они погибают от физических ограничений, а не от старости как таковой.

Почему большинство организмов стареет?

Старение — это сложный биологический процесс, включающий накопление повреждений ДНК, сокращение длины теломер, повышение окислительного стресса и снижение эффективности клеточного обновления. Существует несколько теорий старения:

- Гипотеза накопления мутаций: Со временем в клетках накапливаются мутации, приводящие к ухудшению их функций.

- Свободнорадикальная теория старения: Старение связано с воздействием молекул, вызывающих окислительный стресс и повреждения клеток.

- Программированное старение: Некоторые организмы имеют генетически заложенные механизмы, ограничивающие их продолжительность жизни.

В ходе эволюции оказалось выгоднее вкладывать ресурсы в размножение, а не в бесконечное поддержание тела. Организмы, которые быстрее размножаются, передают свои гены потомству, а бессмертие отдельных особей не всегда выгодно для популяции в целом. Именно поэтому старение закрепилось как эволюционный механизм.

Чему могут научиться учёные?

Изучение организмов, способных к регенерации и потенциальному бессмертию, может привести к прорывам в медицине и биотехнологиях. Возможные направления исследований включают:

- Развитие методов регенерации тканей и органов у человека.

- Изучение теломеразы и её влияния на замедление старения.

- Поиск способов борьбы с возрастными заболеваниями.

- Генная терапия для увеличения продолжительности жизни.

Уже сегодня ведутся исследования, направленные на изучение механизмов бессмертия, обнаруженных у этих организмов. Например, учёные изучают геном Turritopsis dohrnii для выявления ключевых генов, связанных с омоложением клеток, а исследования теломеразы у омаров могут помочь в разработке методов продления жизни человека. Эти процессы не только помогают понять фундаментальные принципы старения, но и открывают перспективы для развития медицинских технологий, направленных на продление жизни и улучшение её качества. Возможно, природа уже нашла ключ к долголетию, и теперь задача науки — расшифровать этот секрет.

Читайте также:

Мраморный рак — клон-угроза для водоёмов

Почему глаза камбалы «переехали» на одну сторону? Эволюционная адаптация или случайность?

Источник: www.imdb.com

3 комментария

Добавить комментарий

Пришли к выводу, что популяции, не подверженные старению и натуральной смерти, не успевали бы адаптироваться к изменениям окружающей среды, не говоря уже о конкуренции с другими организмами. И неизбежно вымерли бы.

То есть, смерть — это не баг, а фитча.

Добавить комментарий