Почему глаза камбалы «переехали» на одну сторону? Эволюционная адаптация или случайность?

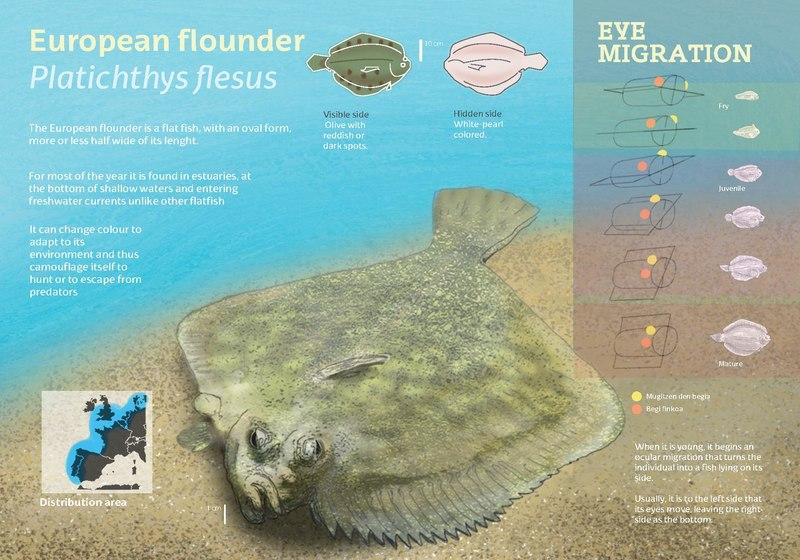

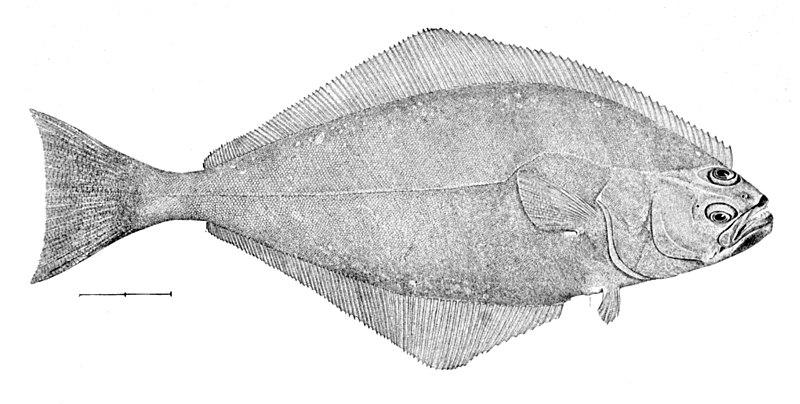

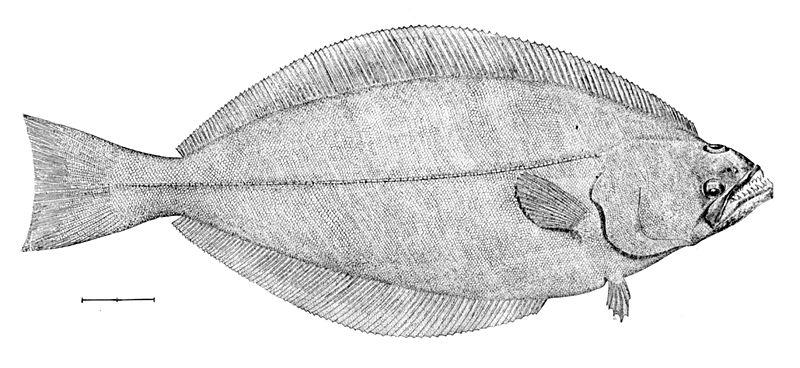

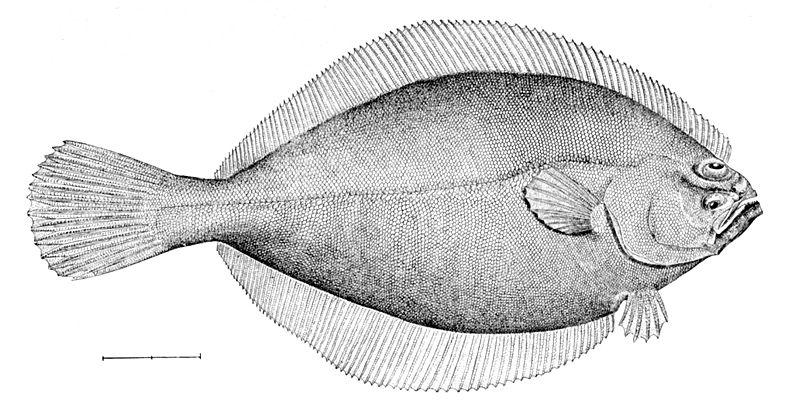

Камбалообразные (Pleuronectiformes) представляют собой уникальную группу рыб, характеризующуюся радикальными анатомическими изменениями в процессе онтогенеза. На ранних стадиях развития их личинки обладают билатеральной симметрией, однако в ходе метаморфоза происходит значительная перестройка черепной структуры, связанная с латеральным смещением одного из глаз. Этот процесс сопровождается изменением ориентации тела, реорганизацией зрительной системы и адаптацией к придонному образу жизни.

Исследования показывают, что ключевую роль в этом морфогенетическом процессе играют регуляторные гены, такие как PITX2, SHH и BMP4, отвечающие за краниофациальное развитие и асимметрию органов. Личинки этих рыб изначально симметричны, однако в ходе метаморфоза один из глаз перемещается на противоположную сторону головы. Этот процесс, известный как орбитальная транспозиция, сопровождается сложными изменениями в структуре костей черепа, нервной системе и мышечной координации.

Филогенетический анализ ископаемых находок камбалообразных показывает наличие промежуточных форм с неполной асимметрией глаз, таких как Amphistium и Heteronectes, что подтверждает гипотезу постепенного эволюционного перехода от симметрии к полной асимметрии. Эти находки демонстрируют постепенное смещение одного из глаз и изменения в структуре черепа, что согласуется с концепцией постепенной адаптации к придонному образу жизни. Этот процесс можно рассматривать как пример гетерохронии — изменения темпов развития отдельных анатомических структур в ответ на адаптивные давления.

Кроме того, исследования показывают, что механизмы регуляции асимметрии могли быть частично позаимствованы у других групп рыб, что подчёркивает сложность эволюционного процесса. Некоторые современные виды камбалообразных демонстрируют вариативность в скорости и степени перемещения глаз в зависимости от внешних условий, что свидетельствует о продолжающейся пластичности этого признака.

Приспособления к придонному образу жизни

Асимметрия камбалообразных является ключевой адаптацией к жизни на морском дне. Сплющенное тело позволяет рыбе эффективно маскироваться, а смещение глаз обеспечивает широкий угол обзора при минимальном движении. Такая особенность значительно снижает энергозатраты на контроль окружающей среды и помогает избегать хищников.

Некоторые представители камбалообразных, такие как Bothidae и Pleuronectidae, обладают способностью к активной мимикрии за счёт специализированных клеток-хроматофоров. Они позволяют рыбе менять цвет и рисунок тела, сливаясь с субстратом. Этот процесс регулируется нейроэндокринной системой и играет важную роль в защите от хищников, а также в охоте, когда камбала остаётся незаметной для добычи. Некоторые виды демонстрируют не только изменение цвета, но и морфологическую адаптацию к рельефу дна, что повышает эффективность их маскировки.

Кроме того, придонный образ жизни повлиял на физиологические особенности камбалообразных. Их метаболизм адаптирован к периодам низкой активности, а механизмы энергообеспечения позволяют выдерживать длительные периоды без пищи. Исследования показали, что в условиях ограниченного питания камбалообразные могут перераспределять энергетические ресурсы, замедляя рост, но сохраняя высокую эффективность добывания пищи и избегания хищников.

Эволюция завершена или процесс продолжается?

Вопрос о том, является ли анатомическая перестройка камбалообразных примером завершённого эволюционного процесса, остаётся дискуссионным. С одной стороны, эти рыбы демонстрируют высокий уровень специализации, что подтверждается стабильностью их морфологии на протяжении миллионов лет. С другой стороны, изучение их генетического кода показывает, что регуляторные механизмы развития остаются гибкими и подверженными дальнейшей эволюции.

Исследования экспрессии генов, контролирующих краниофациальное развитие, показывают значительную дивергенцию между симметричными и асимметричными видами рыб. Это свидетельствует о том, что эволюционные изменения в строении камбалообразных продолжаются, пусть и на молекулярном уровне. Такие процессы демонстрируют, что адаптации не являются фиксированными, а могут меняться в ответ на изменения среды обитания. Например, изменения в температурных режимах и уровне кислорода в воде могут оказывать влияние на скорость роста и развитие асимметрии, что подтверждается данными сравнительной морфологии среди разных популяций.

Некоторые учёные предполагают, что при изменении экологических условий асимметрия может изменяться в обратном направлении или приобретать новые формы. В этом контексте камбалообразные представляют собой интересную модель для изучения эволюционной пластичности и взаимодействия между морфологическими изменениями и окружающей средой.

Выводы и перспективы будущих исследований

Камбалообразные представляют собой исключительный пример глубокой эволюционной трансформации, обусловленной сложными генетическими и морфологическими адаптациями. Их анатомическая асимметрия — это не признак «незавершённой» эволюции, а свидетельство высокой степени адаптивной пластичности. Дальнейшие исследования механизмов регуляции орбитальной транспозиции и мимикрии помогут лучше понять эволюционные закономерности, формирующие специализированные формы жизни в экстремальных условиях.

Эти рыбы не только демонстрируют успешность адаптации к придонному образу жизни, но и остаются динамичным объектом эволюционного процесса. В частности, перспективные направления исследований включают изучение влияния климатических изменений на развитие их асимметрии, анализ генетических механизмов, отвечающих за регуляцию морфологических изменений, а также исследование потенциала обратных эволюционных трансформаций. Кроме того, важным направлением может стать моделирование эволюции камбалообразных с использованием современных биоинформационных технологий, что позволит глубже понять адаптивные механизмы, действующие в условиях изменяющихся морских экосистем. Гибкость их морфологии и биохимии делает их перспективной моделью для исследований адаптивных изменений в ответ на изменения среды, включая глобальные климатические изменения и антропогенное влияние на морские экосистемы.

Читайте также:

Мраморный рак — клон-угроза для водоёмов

Почему гигантские улитки-ахатины стали угрозой экосистемам?

Источник: en.wikipedia.org

0 комментариев

Добавить комментарий

Добавить комментарий