Обзоры двух мини-ПК (Intel NUC и Giada i53-i5) на базе CULV-модификаций Ivy Bridge уже опубликованы на нашем сайте, так что настало время посмотреть: что там с производительностью? Как мы и писали, сравнивать эти процессоры с суррогатными линейками или младшими CULV-моделями предыдущей коллекции смысла нет — слишком уж сильно отличается производительность. Однако (что тоже было сказано) эти компьютеры — не последние представители данной платформы, побывавшие в нашей лаборатории: нам удалось раздобыть также мини-ПК на Core i7. Кроме того, в наши руки попал и моноблок на «настольном» Core i3-3220. Именно его логично взять в качестве ориентира: ведь данная модель нами давно изучена как в процессорном плане, так и со стороны интегрированного графического ядра, так что может послужить хорошим «мостиком» между компактными и традиционными компьютерными системами.

Конфигурация тестовых стендов

| Процессор | Core i3-3217U | Core i5-3317U | Core i7-3517U | Core i3-3220 |

| Кол-во ядер/потоков вычисления | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |

| Частота ядра std/max, ГГц | 1,8 | 1,7/2,6 | 1,9/3,0 | 3,3 |

| Кэш L3, МиБ | 3 | 3 | 4 | 3 |

| Видеоядро | HDG 4000 | HDG 4000 | HDG 4000 | HDG 2500 |

| Частота видео std/max, ГГц | 0,35/1,05 | 0,35/1,05 | 0,35/1,15 | 0,65/1,05 |

| Оперативная память | 2×DDR3-1333 4 ГБ | 1×DDR3-1333 4 ГБ | 2×DDR3-1600 4 ГБ | 1×DDR3-1333 8 ГБ |

| Накопитель | Crucial m4 256 ГБ | Crucial m4 256 ГБ | Intel X25-M Gen2 160 ГБ | OCZ Vertex 3 240 ГБ |

| Платформа | Intel NUC | Giada i53-i5 | Foxconn NanoPC AT-7700 | Flextron MonoFlex |

Итак, мы имеем четыре готовых или «полуготовых» системы — что наложило некоторый отпечаток на конфигурации: несмотря на теоретическую поддержку двухканального режима памяти всеми процессорами, двоим досталась одноканальная. Связано это с тем, что в мини-ПК Giada слот для памяти всего один, а в платформе моноблока Flextron их два, но в продаваемой конфигурации установлен лишь один модуль. Для выравнивания возможностей, конечно, можно было бы вскрыть устройство, но делать этого мы не стали из соображений приближенности к практике. Соответственно, и накопители в системах оказались разными: Flextron поставляется с уже установленным SSD, а выбрать одинаковый накопитель для остальных трех систем тоже не так-то просто. Впрочем, мы уже не раз убеждались в том, что производительность тестов «основной» процессорной методики от накопителя вообще не зависит (разве что использование «классических» винчестеров может как-то снизить результаты), поэтому ничего страшного в этом нет. А вот особенности конфигураций памяти, как мы увидим в дальнейшем, сказались на результатах заметно.

Тестирование

Традиционно, мы разбиваем все тесты на некоторое количество групп и приводим на диаграммах средний результат по группе тестов/приложений (детально с полной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельной статье). Результаты на диаграммах приведены в баллах, за 100 баллов в данной статье принята производительность Core i3-3217U как самого медленного из протестированной четверки процессоров. Тем, кто интересуется более подробной информацией, опять-таки традиционно предлагается скачать таблицу в формате Microsoft Excel, в которой все результаты приведены как в преобразованном в баллы, так и в «натуральном» виде.

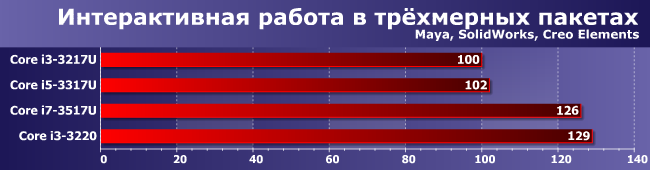

Интерактивная работа в трехмерных пакетах

Несложно заметить (особенно если обратиться к подробным результатам), что одноканальный режим памяти сильно «режет» производительность в этой группе. Само по себе это не новость — замедление мы наблюдали даже на Pentium 957 с его-то слабеньким видеоядром, да и Core i7-3770K даже с дискретной видеокартой не слишком хорошо относился к одноканальному режиму. Однако в конфигурациях со старшим интегрированным видеоядром новой архитектуры степень влияния системы памяти выражена намного четче. Победителем, впрочем, как и предполагалось, стал «настольный» Core i3-3220, которому не помешал ни HDG 2500 (а не HDG 4000, как у остальных участников), ни, тем более, одноканальный режим работы памяти, однако по совокупности факторов его превосходство над ультрамобильными решениями оказалось небольшим.

Финальный рендеринг трехмерных сцен

А вот эта ресурсоемкая задача показывает, как соотносится производительность мобильных и настольных решений, когда им никто не мешает. Прирост одного Core i3 над другим почти линейно пропорционален тактовой частоте. Про Core i5 и i7, впрочем, можно сказать то же самое — просто у них частоты выше благодаря Turbo Boost. Причем, как видим, в протестированных мини-ПК системы охлаждения справляются со своей задачей отлично, не мешая данной технологии развернуться в полную силу. Догнать «обычный» Core i3 это, конечно, все равно не позволяет, однако вспоминаем разницу в TDP: 17 и 55 Вт. Есть такое различие в производительности? Нет. Правда, и цены ультрабучных процессоров формально выше, чем у настольных, однако, как видим, деньги берут «за дело», а не просто за красивый шильдик.

Упаковка и распаковка

Благодаря двухканальному режиму памяти и «лишнему» мегабайту L3 Core i7-3517U отстал от настольного i3-3220 всего на каких-то 5%. Все равно отстал, но и теплопакеты у этих процессоров разных классов, как уже было сказано выше. Да и i5-3317U неплох, несмотря на то что инженерами Giada был поставлен в неудобное положение.

Кодирование аудио

Чистая математика — и… диаграмма почти идентична рендерингу. Что неудивительно: архитектура и организация процессорных ядер идентичная, так что все решает тактовая частота. Причем не стартовая, а реальная — с учетом работы Turbo Boost.

Компиляция

Вот здесь уже одноканальный режим памяти мешает, да и L3 лишним не бывает. Но ничего существенного не произошло — просто экономичный Core i7 отстал от настольного Core i3 менее чем на 10%.

Математические и инженерные расчеты

Три программы — те же, что и в первой группе, так что опять есть падение производительности в одноканальном режиме: сокращающее разницу между 3220 и 3517U до минимума, но недостаточное, чтобы помешать 3317U заметно оторваться от 3217U посредством Turbo Boost.

Растровая графика

Векторная графика

Кодирование видео

Офисное ПО

Java

Эту пачку диаграмм выдаем без комментариев — как нам кажется, они здесь не нужны. И без того понятно, что при одинаковой архитектуре и организации процессоров всё решает тактовая частота. И хорошо видно, что определяет ее в первую очередь работа технологии Turbo Boost, которая и в процессорах на низкопотребляющих (фактически на уровне суррогатных решений) кристаллах работает отлично, так что разница между i3, i5 и i7 существует на самом деле.

Игры

И вот мы добрались до диаграммы, которую имеет смысл рассмотреть подробно. Во-первых, очевидна непригодность одноканального режима памяти для такого использования: HDG 4000 и 2500 при этом начинают различаться совсем незначительно. Ставим второй модуль памяти — +20%. Поэтому имеет смысл сравнивать только 3217U с 3517U. Но если это проделать, наблюдается любопытное «во-вторых»: от процессорной части быстродействие совсем не зависит. Откуда тогда 5% в итоговом результате? А это тоже Turbo Boost, только уже применительно к GPU — максимальные частоты последнего равны 1,05 и 1,15 ГГц у 3217U и 3517U соответственно. Что ж, отрадный факт для покупателей недорогих ноутбуков на Core i3 (и неважно каком): быстродействие графики у них почти неотличимо от старших моделей процессоров. Впрочем, на практике это не слишком интересно — даже Batman в таком режиме не дотягивает до 30 FPS. Однако в характерном для бюджетной продукции разрешении 1366×768 все может быть куда веселее.

Игры: низкое качество

Вот здесь уже от процессора зависит немало, так что Core i3-3220, несмотря на HDG 2500 и одноканальный режим памяти, занял второе место. И при таком качестве (пусть и никаком) на паре лидеров можно играть уже во все, за исключением Metro 2033. Нижняя пара похуже, но в общем и целом тоже кое на что годна — в отличие от представителей бюджетного семейства или AMD Brazos, которых даже при таком ухудшении картинки хватало лишь на две игры из списка.

Итого

Результаты тестирования можно оценивать по-разному. С одной стороны, «классические» десктопы, моноблоки, да и «тяжелые» ноутбуки могут спать спокойно: для них уровень Core i3-3220 — начальный или близок к тому. В аналогичный теплопакет вписываются даже четырехъядерные модели Core i5/i7 — либо энергоэффективные, либо вообще обычные, если речь идет о типовой «серой коробке», в которой плюс-минус 20 Вт роли не играют (в такие габариты и дискретные видеокарты с бо́льшим на порядок собственным энергопотреблением «влазят» дополнительно к процессору). А стоят они столько же или даже дешевле, нежели мобильные и ультрамобильные Core i5/i7, которые, как видим, по производительности не являются полноценными конкурентами даже для Core i3.

C другой стороны, если рассматривать вопрос безотносительно цены, то нежелание производителей называть мини-ПК на этой платформе «неттопами» вполне понятно и объяснимо. Даже Core i3-3217U — это уже далеко не Brazos и, тем более, не Atom. Да, настольный i3-3220 оказался в 1,6 раза быстрее. Зато AMD E-350, производительность которого когда-то казалась (а то и являлась) выдающейся для суррогатных платформ, примерно в 2,6 раза медленнее. То есть, фактически, CULV-модификации Core третьего поколения ближе к полноценным настольным системам, нежели к суррогатным мобильным. Особенно если речь идет о старших семействах, способных в правильно спроектированной системе значительно увеличивать тактовую частоту, ограничиваясь, тем не менее, столь же небольшим количеством энергии, что и Core i3.

Формально теплопакет равен и CULV-моделям Pentium и Celeron, хотя на деле те еще экономичнее — просто потому, что используют упрощенное видеоядро, да и по частотам сильно «задавлены» из маркетинговых соображений. Кстати, нельзя не отметить, что последнее в большей степени касалось все же Celeron на Sandy Bridge — анонсированные в этом квартале модели на новом ядре уже не столь обижены маркетологами. К примеру, Celeron 1037U имеет тактовую частоту 1,8 ГГц, то есть в малопоточных задачах он будет отставать от Core i3-3217U процентов этак на пять, сильно выигрывая по цене: рекомендованная розничная — те же $86, что и у 800-й линейки, «доросшей» лишь до 1,5 ГГц (еще не стоит забывать про чуть бо́льшую его эффективность при одинаковой частоте и радикально улучшенное видеоядро). В общем, как уже было не раз сказано, Ivy Bridge разрабатывался в первую очередь в расчете на мобильные сферы. В телефоны, конечно, эти чипы «не влезут», однако в планшет — уже можно. Не говоря уж о легких ноутбуках или компактных мини-ПК, что позволяет забыть старые нетбуки и неттопы навсегда: им такой уровень и не снился. Даже если говорить о Celeron. А «полные» Core, естественно, намного дороже, но и производительнее. Тем более что в готовом устройстве разница в ценах процессоров сильно размывается на фоне прочих компонентов. Ну и по уровню производительности, в чем мы сегодня убедились, лучшие модели U-серии приближаются к далеко не самым медленным процессорам привычных настольных линеек.

за предоставленный для тестов SSD-накопитель